征信新规将出,这些是重点内容!

来源 :央行 浏览 : 发布 :2021-01-20

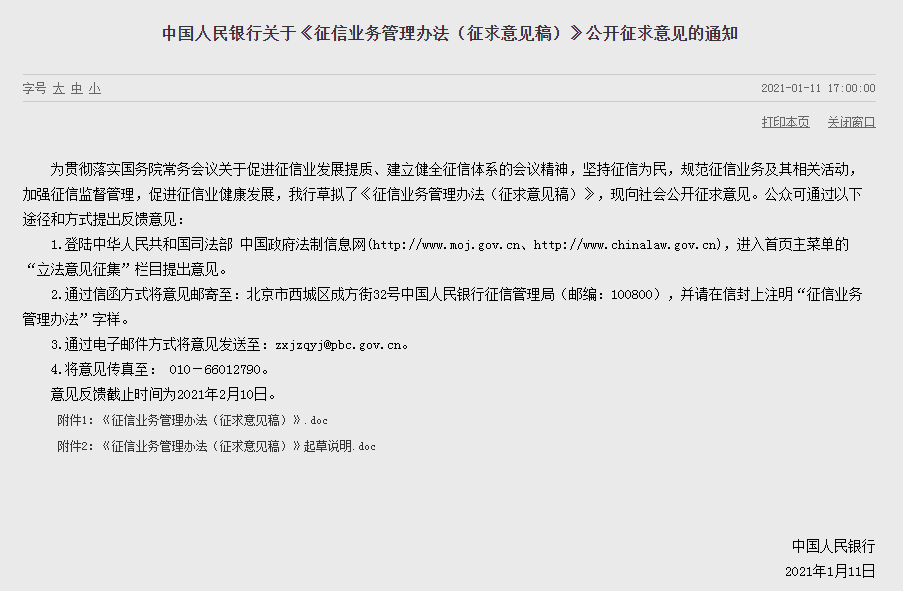

1月11日,人民银行发布《征信业务管理办法(征求意见稿)》(以下简称《办法》)。这是继2013年《征信业管理条例》(以下简称《条例》)、《征信机构管理办法》后,征信行业即将迎来的又一重磅新规。

《办法》起草背景:《征信业管理条例》颁布实施以来,我国征信业进入快速发展的数字征信时代,征信新的业态不断涌现,但由于缺乏明确的征信业务规则,导致征信边界不清,信息主体权益保护措施不到位等问题不断出现。为提高征信业务活动的透明度,保护信息主体合法权益,推动信用信息在信息提供者、征信机构和信息使用者之间依法合规使用,人民银行依据《征信业管理条例》并结合征信业务发展的实际,起草了《征信业务管理办法(征求意见稿)》。

规范征信业务

保护个人和企业合法权益

《办法》从保护个人和企业合法权益角度对信用信息采集、整理、保存和加工进行了规定。

要求征信机构采集信息遵循 “最少、必要”原则,不得以非法方式采集信息;采集个人信息,应当告知采集的目的、信息来源和信息范围等,采集非公开的企业信用信息,应当取得企业同意;整理、保存、加工信用信息,应遵循客观性原则,不得篡改原始数据。

向上滑动阅览

第二章 信用信息采集

第五条 征信机构采集信用信息,应当遵循“最少、必要”的原则,不得过度采集。

第六条 征信机构不得以下列方式采集信用信息:

(一)以欺骗、胁迫、诱导的方式;

(二)以向被采集的个人或企业收费的方式;

(三)从非法渠道采集;

(四)以其他侵害信息主体合法权益的方式。

第七条 征信机构采集信用信息的,应当对信息提供者的业务合法性、信息来源、信息质量、信息安全、信息主体授权等进行审核,保障采集信用信息的合法、准确和可持续。

第八条 征信机构应当与信息提供者明确各自在数据更正、异议处理、信息安全等方面的权利义务。

第九条 征信机构经营个人征信业务,应当制定采集个人信用信息方案,并就采集的数据项、与信用的相关度、信息主体权益保护等事项向中国人民银行报备。

第十条 征信机构采集个人信用信息应当经信息主体本人同意,并明确告知信息主体采集信用信息的目的、信息来源和信息范围,以及不同意采集信息可能产生的不利后果等事项。

第十一条 征信机构通过信息提供者取得个人同意的,信息提供者应当明确告知信息主体征信机构的名称。

第十二条 征信机构采集非公开的企业信用信息,应当采取适当的方式取得企业的同意。

第十三条 征信机构采集企业董事、监事、高管人员与履行职务有关的信用信息,不作为个人信用信息。

第三章 信用信息整理、保存、加工

第十四条 征信机构整理、保存、加工信用信息,应遵循客观性原则,不得篡改原始数据。

第十五条 征信机构在整理、保存、加工信用信息过程中发现信息错误的,如属于信息提供者报送错误的,应当及时通知信息提供者更正;如属于内部处理错误的,应当及时更正,并完善内部处理流程。

第十六条 征信机构采集的个人不良信息的保存期限,自不良行为或事件终止之日起5年。

不良信用信息到期的,征信机构应当删除,作为样本数据的,应当进行去标识化处理,移入非生产数据库保存,确保个人信用信息不被直接或间接识别。

第十七条 鼓励征信机构将个人的身份标识信息与其他信用信息分开保存,实行物理隔离。

《办法》第四十四条还明确提出,以“信用信息服务、信用服务、信用评分、信用评级、信用修复”等名义对外提供征信功能服务,适用本办法。

明确三类产品服务要求

规定五种征信服务和产品不得提供

第二十四条~第二十七条明确了信用信息查询、信用评价、反欺诈三类产品服务要求:

向上滑动阅览

第二十四条 征信机构提供信用报告等信用信息查询产品服务的,应当客观展示查询的信用信息内容,并对查询的信用信息内容及专业名词进行解释说明。

征信机构提供信用报告产品的,报告内容应当包括信息使用者的查询记录、异议标注、信息主体声明等。

第二十五条 征信机构提供画像、评分、评级等评价类产品服务的,应当建立评价标准,不得将与信息主体信用无关的要素作为评价标准。

征信机构提供个人信用评价服务的,评价使用的所有数据应当在向信息主体提供的信用报告中展示。征信机构应当对外披露个人信用评价类产品所采用的评分方法和模型,披露程度以反映评价可信性为限。

征信机构提供企业主体或债项信用评级服务的,应当遵守信用评级业务的相关管理规定。

第二十六条 征信机构提供反欺诈产品服务的,应当建立欺诈信用信息的认定标准。

第二十七条 征信机构提供信用信息查询、信用评价、反欺诈服务,应当向中国人民银行或其省会(首府)城市中心支行以上分支机构(以下统称分支机构)报备下列事项:

(一)信用报告的模板及内容;

(二)信用评价类服务的主要维度要素、评价含义、评价的应用场景以及对信息主体权益的保护;

(三)反欺诈服务的数据来源、欺诈信用信息认定标准、主要服务场景。

第二十八条 征信机构不得提供以下征信服务和产品:

(一)对信用评价结果进行承诺;

(二)使用对评价结果有暗示性的内容、借用政府部门或行业协会的名义进行市场推广;

(三)以胁迫、欺骗、诱导的方式向信息主体或信息使用者提供征信产品和服务;

(四)对征信产品和服务进行虚假宣传;

(五)其他影响征信业务客观公正性的征信产品和服务。

聚焦信用信息安全

助力信用信息跨境交流

《办法》第五章为“信用信息安全”,共9条内容,从内控制度、软硬件设备、人员管理等方面要求征信机构做好信息安全工作,建立应急和报告制度。

其中有3条内容详细规定了涉及境外征信业务的具体要求,对信用信息的跨境交流提供了规范依据。

向上滑动阅览

第三十五条 征信机构在中国境内开展征信业务及相关活动,生产数据库、备份数据库应设在中国境内。

第三十六条 征信机构向境外提供个人信用信息,应当符合国家法律法规的规定。

征信机构向境外提供企业信用信息查询服务,应当审查信息使用者的身份、用途,确保信用信息用于跨境贸易、融资等合理的用途,并采取单笔查询的方式提供。

征信机构不得将某一区域、某一行业批量企业的信用信息传输至境外同一信息使用者。

征信机构向境外提供企业信用信息的,应当向中国人民银行备案。

第三十七条 征信机构与境外征信机构合作的,应当在合作协议签署后向中国人民银行备案。